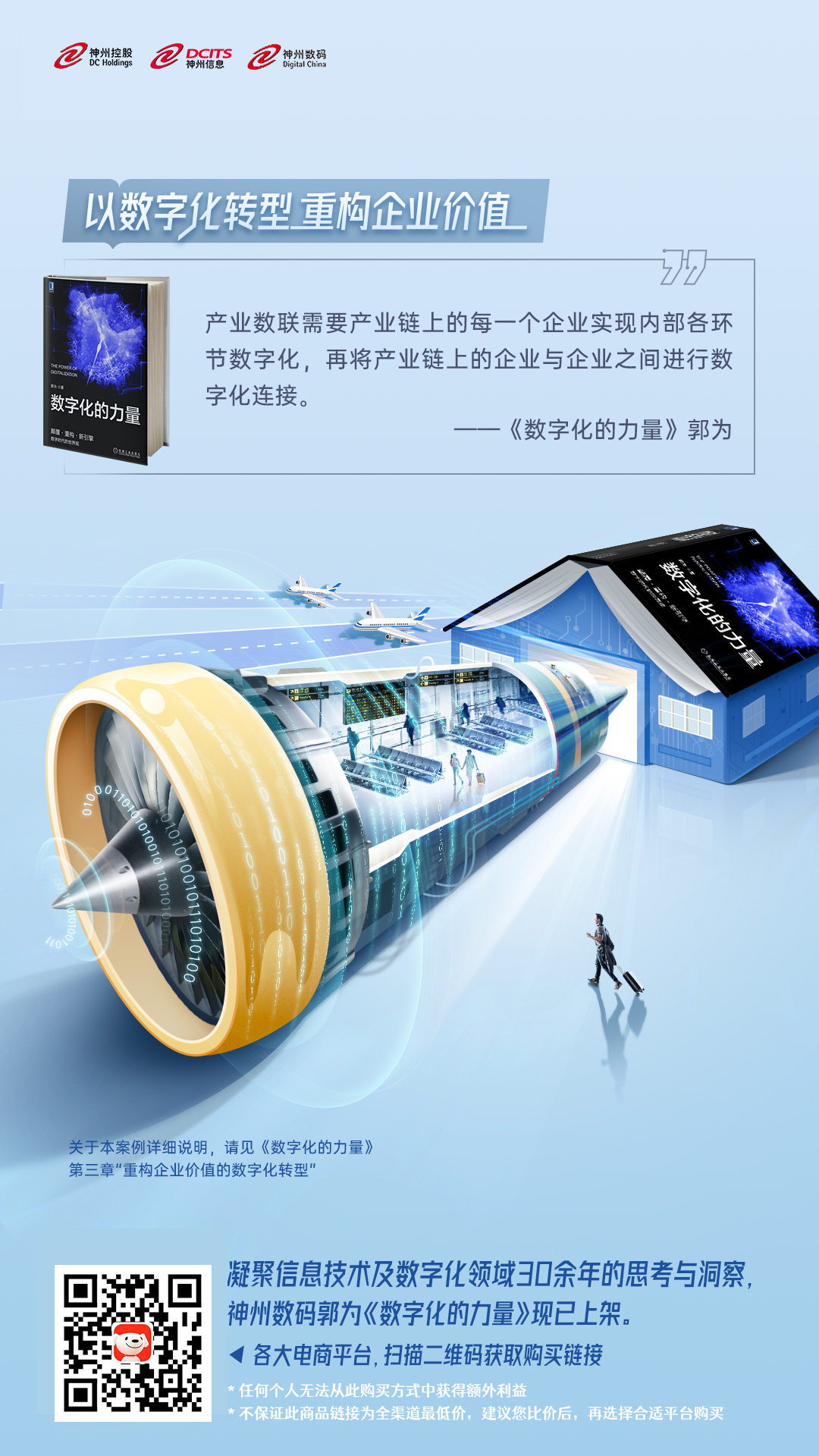

這是一個充滿不確定性的時代,可以預見的是,未來只會更加復雜多變。面對未知與危機,我們該如何應對?《數字化的力量》中給出了這樣的答案:以數字化為錨,應對瞬息萬變的商業環境,未來將充滿可能。在本書中,作者用三個關鍵詞對數字化進行了深度解讀。關鍵詞一:顛覆。在充滿不確定性的時代,不能用固有的認知和觀念來看待、理解這個世界。顛覆不只發生在認知層面,更發生在技術層面——數字化時代,技術范式的顛覆成為一種必然。關鍵詞二:重構。顛覆是為了重構,這主要體現在數字化轉型對企業價值的重構上。數字化轉型有四條可行路徑:資產數字化、產業數聯、決策數智化和組織的無邊界化。關鍵詞三:新引擎。新基建將成為數字經濟與實體經濟深度融合、催生新產業、新業態、新模式的新引擎。

數字的產生,改變了人類對客觀世界的認知方式;數字化則引發了生產范式和要素變革,全面激發人類改造世界的內生動力。在原有基于物理空間的經濟社會體系之外,一個嶄新的數字化時空已呈現出巨大生命力,對生產函數和消費者效用帶來深遠影響。作為這一歷史宏大敘事的見證者與參與者,《數字化的力量》一書的作者從文明變遷的視角入手,以技術范式變革為主線,以企業與金融機構的“基因再造”為抓手,充分展現出身體力行推動數字化“新基建”的創新精神與家國情懷。

歷史經驗表明,缺乏數據積累、數據技術、標準與規則,一直是古代中國社會面臨的頑疾。當我們逐漸邁入現代化社會之時,不僅需要信息化時代的大數據積累,更需要全新的數據科學,以引導變革的路徑與方向。正如作者在書中提出,“到了數字時代,數據科學這種能讓萬物互聯、全景交互成為可能的知識體系顛覆了人類的傳統認知和認知方法,讓我們離世界的本質更近,對世界的認知更加系統、完整和準確。”

2020年,中共中央、國務院發布的《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》提出了土地、勞動力、資本、技術、數據五個要素領域改革的方向,數據作為一種新型生產要素第一次正式出現在官方文件中。數據要素能否真正融入生產函數中,為經濟增長做出貢獻,還需要數據科學的深度應用。作者認為,“數據科學既不是純粹的理論數學,也不是純粹的數學應用,而是專門研究數據本身的知識體系。可以說,它是傳統統計學的一種擴展和深化,其目的是解釋各類數據現象背后的一系列規律”。應該說,本書在系統探索這一重要命題時,始終堅持以進化的思維看世界,一方面,強調要打破“數據孤島”,真正使得數字化成為中華民族偉大復興的“新能源”;另一方面,高度重視數據安全與隱私保護,牢牢控制好數字化的“雙刃劍”。

數字化對經濟社會的改變是全方位的,起碼包括數字產業化(計算機通信和其他電子設備制造業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業等)、產業數字化(應用數字技術和數據資源為傳統產業帶來的產出增加和效率提升)、數字就業與生活(平臺經濟靈活就業、新網絡經濟業態、虛擬生活等)、數字金融(金融科技創新)。面對如此令人振奮的變革藍圖,正如本書所強調的,“在瞬息萬變的數字時代,我們永遠無法想象數字經濟會帶來什么樣的未來。我們要做的,是改變認知,擁抱數字化浪潮,擁抱進化,擁抱未來。”

客觀看,產業數聯網是以數據要素與新技術的融合為主線,以數字經濟核心產業為驅動力,以三次產業與企業全面數字化改造為路徑,以生產、分配、交換和消費的數字化呈現為依托,以優化經濟新發展格局和人民群眾獲得感提升為準繩。產業數聯網強調的是社會再生產過程的數字化轉型、虛擬數字化空間的產業價值落地以及二者的有效對接,理應成為經濟社會邊界拓展與融合的加速器。

具體而言,一是數據已經成為最重要的增量生產要素,一切現實經濟活動都可以同步體現為數字空間的軌跡,從“萬物互聯”到“萬物數聯”,事實上融入了更加豐富的技術內涵,如去中心化技術與智能合約的應用。二是在新發展格局下仍應以供給側結構性改革為核心,輔之以需求側管理。中長期看,我們面臨的最大挑戰仍然是經濟增長的內生動力弱化、全要素生產率迫切需要提升,因此首先需要強調數字化對產業新動能的轉化,在此基礎上,傳統的消費互聯網才能實現良性發展。三是從某種意義上說,產業數聯網涵蓋了工業互聯網與產業互聯網的范疇與功能,而且進一步突出了數字產業化與產業數字化的互補創新,能夠成為新形勢下“加速超車”“換道超車”的新抓手。

在此歷史大勢下,作者提出了“拒絕數字化的企業沒有未來”“一切資產都可數字化”等重要命題。在數字化與產業鏈的全面融合與共贏發展中,每個微觀企業主體都需要進行一場自我革命與“基因改造”。對此,作者所提出的“中臺是企業數字化的中樞”“以決策數智化驅動管理”等,都具有現實指導意義與操作價值。可以預見,未來的企業將如本書所言,呈現“資源無邊界、行業無邊界、產品無邊界、客戶無邊界、組織無邊界”。同時,企業的數字化變革也帶來銀行等金融機構推動數字化轉型的外生壓力,在銀保監會印發的《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》等政策引領下,或許未來如同作者的敏銳觀察,“新銀行”的建設將進一步擁抱數字原生、場景融合、旅程服務三大重點。

人民銀行于2022年初發布的《金融科技發展規劃(2022-2025年)》,特別強調了要聚焦金融科技應用前沿問題和主要瓶頸,實行“揭榜掛帥”“賽馬”機制,加強核心技術的應用攻關。在數字化道路上,技術范式變革驅動了數據要素融入新生產與商業模式中。

新技術范式的重要表現之一,就是無處不在的數字“云”。隨著技術的快速發展,云計算進入到一個全新的階段,以容器和微服務為基礎的云原生技術已成為云計算發展的主要方向。目前基本上所有的云廠商都在圍繞云原生進行產品布局,并且相關細分領域的技術也在快速發展,如微服務、容器、DevOps(過程、方法與系統的統稱)等均已經在很多行業進行落地實踐。在此背景下,本書提出諸多令人興奮的探討,尤其是指出云原生是一場新的“集裝箱革命”“從云計算到云原生,是技術范式的顛覆,更意味著一個以云為核心的新型計算體系結構正在形成”。作為頂尖的技術專家,作者還談道,從某種意義上說,云原生其實是一套根植于云的架構,在云端開發、部署、運行和維護應用軟件的技術方法體系,其最核心的假設和最大的愿景,就是“未來的應用軟件一定是生長于云上的”。

應該說,云原生意味著技術與規則的同步升級,或許在未來社會,一切皆可編程,將迎來全新的信任機制、治理模式。

過去,以鐵路、公路、機場、水利、電力等“鐵公基”為代表的傳統基建推動著人類文明不斷進化,而到了數字時代,新基建成了數字經濟的底座與基石。同樣在金融領域,政策層也在強調要著力打造布局科學、安全可靠的數字基礎設施,筑牢金融轉型與創新發展的“數字底座”。

本書認為,如火如荼的新基建正在引領中國進入數字經濟發展的全新賽道。新基建一方面激發出強烈的投資需求;另一方面承接著廣闊的消費市場,持續不斷地為中國的經濟增長提供新動能,更為中國企業成就行業數字化轉型提速。在數字化新基建的藍圖中,作者結合中央精神提出了“新基建要共建共治共享”,其中企業更應作為新基建的重要力量。值得關注的是,新基建發展中也會產生諸多新矛盾,作者強調了平臺經濟問題、數據治理與安全、重復與低效建設、商業化模式不成熟等,這些都考驗著政策與監管的智慧。